أقلام الثبات

يبدو أن الرئيس مانويل ماكرون انتشى حين زيارته الأولى لبيروت، بتلك الأصوات النشاز التي خرجت من بعض أفراد ما يسمى "المجتمع المدني"، ودعوته لوضع لبنان مجدداً تحت "الانتداب"، فاختار صهر فرنسا ليشكل الحكومة اللبنانية الجديدة، وبصم السياسيون اللبنانيون على هذا الاختبار.

وحتى لا نذكِّر الرئيس ماكرون بحصيلة الانتداب، وماذا جرى والنتائج، نرى ضرورة لأن نلفت انتباهه إلى ما قاله وزير الثقافة الفرنسية في عهد الجنرال شارل ديغول، الفيلسوف اندريه مالرو عام 1959،: "الأميركيون يتعاملون مع الدول الأوربية مثلما كانوا يتعاملون مع قرى الهنود الحمر، إما أن نتحول إلى قهرمانات أو تضرم النيران في قرانا".

ونذكِّره أيضاً أن الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت رفض حضور الجنرال ديغول مؤتمر يالطا، ففي شباط 1945، وبعد أن كانت المانيا النازية قد هزمت والجيش الأحمر (السوفياتي) دخل برلين، اجتمع الثلاثة "الكبار"، جوزيف ستالين، وفرانكلين روزفلت، وونستون تشرشل، وكان يفترض أن يحضر معهم ديغول لكن روزفلت رفض ذلك وتواطأ معه رئيس الوزراء البريطاني، الذي أراد إرضاء الأميركي من جهة، وإبعاد منافسه الأوربي الأخر، أي الفرنسي الذي احتلت عاصمته من قبل المانيا، وتحررت بفضل المقاومة الفرنسية ودعم الحلفاء، ناهيك عن أن العين البريطانية كانت على مابقي من نفوذ لفرنسا في العالم، لأن الغول الأميركي القادم لن يبقي لهم شيئاً، من جهة ثانية.. وربما لهذا لم ينس ديغول هذا الصلف الأميركي والتآمر البريطاني، فكان حينما وصل إلى قيادة فرنسا عام 1959، أن سحب بلاده من القيادة العسكرية لحلف شمال الإطلسي وعارض التدخل العسكري في فييتنام، ورفض نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا وروديسيا واعترف بجمهورية الصين الشعبية بقيادة ماوتسي تونغ وغيرها من المواقف التي تعارض الأميركي والبريطاني، وبالطبع، بدورهم الأميركيون لم ينسوا هذا النهج لديغول، فلم يتركوه يرتاح، فكان ماكان.

ما علاقة كل ذلك بلبنان والتطورات اللبنانية؟

الطائفية في لبنان تؤدي وظيفة، تخدم مصالح سياسية، ولهذا ضروري فهمها ووعي دورها، منذ قيام نظام القائم مقاميتين في لبنان عام 1840 برعاية القناصل في إطار الدولة العثمانية، مروراً بنظام المتصرفية عام 1864 الذي قام وفق نفس الأسس السابقة، ثم إعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920 على لسان الجنرال غورو وفق اتفاقية سايكس بيكو، التي تقاسمت تركة "الرجل المريض"، والتي كانت أقل طائفية ومذهبية من لبنان مابعد اتفاقية المصيف السعودي عام 1989، والدوحة عام 2008.

ففي لبنان زمن الإنتداب الفرنسي عين أو انتخب رؤساء للجمهورية من الارثوذكس (شارل دباس وبيترو طراد) ايوب ثابت (بروتستانتي)، وكاد الشيخ محمد الجسر أن يكون رئيساً للجمهورية، حين أيده لهذه المهمة غالبية النواب المسيحيين واضطر النواب المسلمون لمجاراتهم، فكان أن حل المفوض السامي الفرنسي بونسو مجلس النواب وعلق الدستور.

"بلد الأرز"، الذي لم يعرف الاستقرار منذ أن كان صغيراً، وحين صار كبيراً، بفعل طبقة أو طبقات سياسية، متنوعة مرت وتمر على البلد، "تتناتش" كل شيء، وتحولت إلى رأسمالية طفيلية لا تعرف كيف تكونت ثرواتها وتراكمت، وتحت عنوان "قوة لبنان في ضعفه" منع بناء جدران حماية حقيقية للبلد، وبالتالي، كان دائماً بحاجة إلى وصي، وصار المثل الشعبي، "مين ما أخذ أمي بصير عمي" هو السائد.

وفي الليل العربي الطويل منذ غياب جمال عبد الناصر في 28 أيلول عام 1970، كان السقوط والتراجع والانهيارات، فكانت بارقة الأمل بعد أن وصل العدو الاسرائيلي في صيف عام 1982 إلى بيروت، بقيام المقاومة الوطنية والاسلامية اللبنانيتين، التي جعلت مناحيم بيغن يلتف ببطانية في عز الحر وهو يرتجف، ليموت كمداً، وجعلت "البلدوزر" ارييل شارون يذهب في عذاب غيبوبة طويلة إلى أن ذهب ألى حتفه. ولقنت يهودا اولمرت وعشيقة بعض المسؤولين العرب تسيبي لفني الدروس القاسية، وفي النتيجة فرضت على العدو الانسحاب من دون قيد أو شرط، وهو نصر غير مسبوق ليس في تاريخ الصراع العربي ـ الصهيوني وحسب أنما منذ سقوط غرناطة في الاندلس عام 1492م.

إذاً حين اطلق ماكرون مبادرته كان يمشي عكس التيار الذي يريده الأميركي لخنق البلد، ومدخله بالطبع برأي الأميركي خنق حزب الله، ولا مانع لدى اليانكي من تفجير لبنان برمته، وعليه قال وزير الخارجية الفرنسية الأسبق اوبير فدرين: "رئيسنا يغامر في الادغال الأميركية".

قد يكون ضرورياً لفت نظر سيد قصر الاليزيه بأن الأميركي يتأبط شراً بلبنان الذي وحده هزم ربيبته "اسرائيل"، وهنا ينقل عن السفير الأميركي السيء الذكر جيفري فيلتمان أنه في حرب تموز ـ آب 2006 عاتب ميشال عون على ايوائه المهجرين من الجنوب والضاحية الجنوبية ومساعدتهم، لأن هؤلاء لن يكون لهم عودة إلى ديارهم، فطريقهم مفتوح إلى شمال العراق فقط، لكن عون كان حازماً في رده على ذاك الديبلوماسي الذي حلّ عندنا وكأنه قنصل من قناصل القرن التاسع عشر.

ويبدو أن فيلتمان مازال مقتنعاً بنظريته تلك حيث تفيد المعلومات أنه قال لنائب مستقيل، له ارتباطات خارجية واسعة ، اخطأنا في حرب 2006 اننا تركنا جماعة حزب الله يعودون إلى قراهم في الأرض المتاخمة ل"اسرائيل"، وبنوع من الغطرسة أضاف: لو كان ذلك لكنتم تذهبون إلى "اورشليم" على دراجات هوائية.

فيلتمان اعترف بعظمة لسانه أنه في انتخابات 2005، وزعت سفارته نصف مليار دولار، من أجل فوز فلولها في تلك الانتخابات، وبعد أن سمع الصهاينة في حرب تموز 2006 انين الميركافا قبل صراخ وعويل جنودهم، صار همهم مع الأميركي وبائع الكاز كيف يخنقون بلد الارز.

والسعودية للعلم فقط صرفت أكثر من ملياري دولار في انتخابات 2009، إضافة إلى ما وزعه الأميركي انئذ، من أجل "الديمقراطية" وفوز فلولها.

هنا، صار الأميركي و"الاسرائيلي" و"الخليجي" يتربصون بقوة لبنان، فصار الهم الأميركي كيف يخنق البلد الصغير، فهل كنا نحن اللبنانيون عموماً، وأهل بيروت خصوصاً، بحاجة إلى فاجعة المرفأ لنتأكد أن من تعاقبوا على السلطة منذ العام1982 خلقوا من صلب الفساد الذي يعشعش في كل مفاصل الدولة، وفي كثير من تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية، فهل هناك اكبر من الفضيحة التي اعترف بها دايفيد هيل بتوزيعه مليارات الدولارات على ما يسمى "المجتمع المدني" من أجل هز الاستقرار في لبنان، تحت عنوان "الثورة على سلطة الفساد".

ببساطة نحن نعرف تماماً ونقولها بالصوت العالي أن العدو الأول، مع العدو "الاسرائيلي"، هو ذاك الفساد الذي يعشعش في رجال السلطة والأحزاب والجمعيات السرية والعلنية والوهمية التي تقوم تحت مسمى "المجتمع المدني".

بشكل عام، واضح أن نظامنا الرأسمالي الطفيلي الطائفي، تتعمق أزماته المتناسلة من دون النظر إلى العلاقات الدولية، التي تشهد احتداماً واسعاً، لا يبدو أنها سترسي على معادلات جديدة قريباً، وبهذا فالنظر إلى ازماتنا بأنها بحت داخلية وهم، أو أنها بحت خارجية وهم أيضاً، فثمة تشابك عميق في دولة تتحكم فيها المصالح المذهبية والطائفية الضيقة، التي يستقوي فيها نخبها السياسية بالخارج، كما كان الحال في زمن الاستقواء بالقناصل، فكيف والحال أن بلدنا يحاذيه كيان عنصري استيطاني عدواني، والحقيقة هنا أن النخب السياسية الطائفية صارت أمام جدار سميك يعيش في أزمات عميقة.

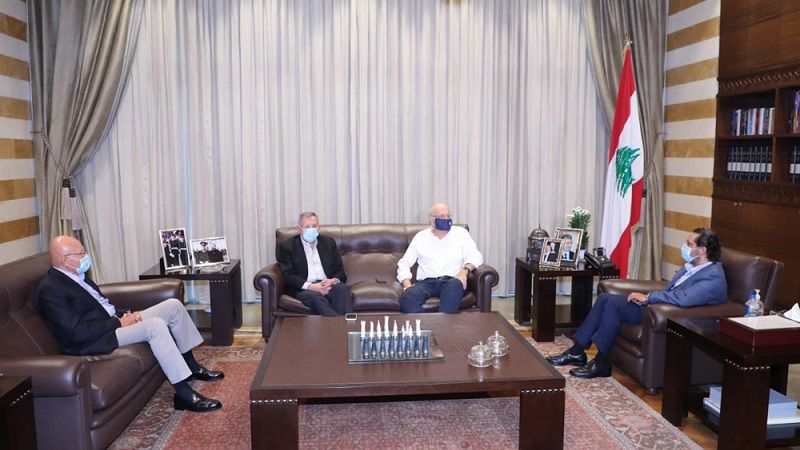

ولعل ابرز مثال على ذلك "مجموعة الأربعة" التي تحاول احتكار التمثيل الشعبي والمذهبي في طائفتها، وخصوصاً بعد بروز عدوانيتها ضد الآخرين من طائفتها، إذ ان نسبة العداء التي عبر عنها رؤساء الحكومة السابقون (سعد الحريري، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، وتمام سلام) على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لم يسبق أن تعرض لها أي رئيس حكومة مرّ في تاريخ لبنان منذ الاستقلال 1943، حتى الرئيس نجيب ميقاتي في حكومته الثانية، واتهامه بتشكيل حكومة "حزب الله" وانتفاضة محمد سلام الذي ذهب من بيروت إلى طرابلس ليعلن عن "قيامة المارد"، علماً أن الميقاتي اعطى لفلول 14 آذار و"المستقبل" ما لم يقدر عليه سعد الحريري نفسه.

مع مصطفى أديب، تلك الشخصية التي مرّت مرور الكرام، بعد أن شمت رائحة الكرسي الثالثة فقط، لم يستطع أن يخرج عن "طوع مجموعة الأربعة" التي سلم أمره لها بالكامل، وكأنه خاف ما جرى مع الصفدي، وسمير الخطيب، وقبلهما بهيج طبارة، الذي كاد كل واحد منهم أن يكون نزيل السراي الحكومي، لكن سعد الحريري أحرق كل أوراقهم.

قد يكون ختاماً، ضروري الإشارة إلى إحصائية صغيرة تدل على مدى شعبية مجموعة الأربعة، إذ أن مجموع ما ناله الحريري ميقاتي، سلام، في انتخابات 2018، كان 51 ألفاً و650 صوتاً وإذا أضفنا إليهم أصوات السنيورة في 2009 الصافية وهي لا تتجاوز عشرة الآف صوت، تكون الحصيلة 61 الف و650صوتاً، بينما ما ناله النائب محمد رعد وحده بلغ 43الف و797صوتاً، تقولون "ديمقراطية"، هذا نموذج من أرقامها.

حمى الله لبنان من ورثة سياسيي اتباع القناصل.

"الحانوكا" .. تحت غطاء الأساطير: الوجه الحقيقي لكيان وُلد على فوهة بندقية!

"الحانوكا" .. تحت غطاء الأساطير: الوجه الحقيقي لكيان وُلد على فوهة بندقية!  السلطة الرسمية في لبنان تَترك الجنوب للاحتلال.. وتُبعد المقاومين _ د. نسيب حطيط

السلطة الرسمية في لبنان تَترك الجنوب للاحتلال.. وتُبعد المقاومين _ د. نسيب حطيط  اجتماع ترامب - نتنياهو.. وقرار استمرار الحرب وإفلاتها ــ يونس عودة

اجتماع ترامب - نتنياهو.. وقرار استمرار الحرب وإفلاتها ــ يونس عودة  من تستهدفهم “إسـرائيل” لا يحتاجون بيانات… بل فضحاً كاملاً للجريمة

من تستهدفهم “إسـرائيل” لا يحتاجون بيانات… بل فضحاً كاملاً للجريمة