مقالات مختارة

لا يغادر هاجس الحرب الأهلية الفضاء العام في لبنان. الحروب الأهلية المتتالية على مدى تاريخ الوطن الصغير تفرض نفسها بقوة، وخصوصاً أن اللبنانيين لم يقوموا بعد أي من جولاتهم الاقتتالية بمعالجات تؤدي إلى المصالحة الوطنية الحقيقية على طريقة جنوب أفريقيا مثلاً، حيث تم العمل وفق قاعدة "نسامح ولا ننسى". على العكس من ذلك تماماً، وباستثناء محاولات محدودة التأثير، تحايل اللبنانيون على الماضي السيئ، وحاولوا إلغاءه من الذاكرة الجماعية في الكثير من الأحيان. هذا ما حصل تجاه أحداث 1860 و1958، ثم تكرر تجاه ما جرى منذ العام 1975.

لم يبحث اللبنانيون في أسباب التجارب البشعة في تلك السنوات كمقدمة ضرورية للانتقال إلى مستقبل أفضل. أصروا على مقولة إنها حرب الآخرين على أرضهم، وأن ما قام به كل طرف هو دفاع عن النفس والوجود، وهذا لا شك في أنه من أسباب الانفجارات السياسية التي توصل البلاد دائماً إلى حافة الحرب الأهلية.

نغمة الحرب الأهلية يتم عزفها بقوة في لبنان هذه الأيام بهدف مواجهة المقاومة. يخرج زعماء وشخصيات يهددون بالعودة إلى "الثياب الزيتية". ينخرط بعض وسائل الإعلام في عملية تحريض واضحة ومباشرة، ويتم الاستثمار في أي حادثة عابرة من أجل تعميق الانقسامات اللبنانية واللعب على التناقضات.

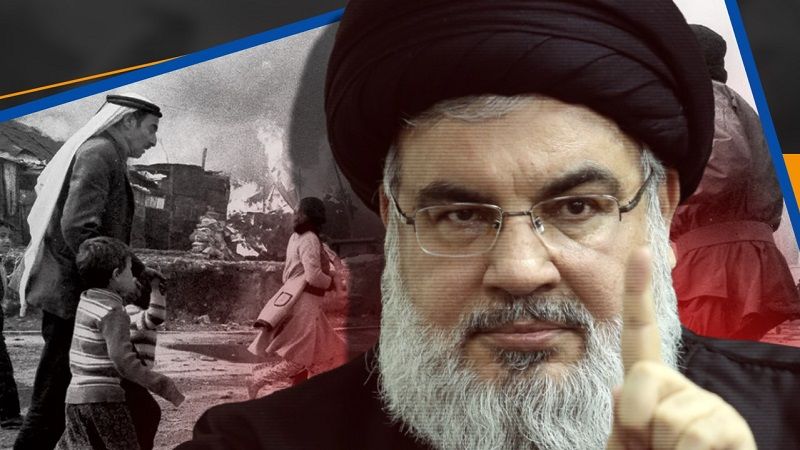

هذه الأجواء دفعت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى التحذير الشديد في خطابه الأخير من مخاطر استمرار دفع "زعامات وشخصيات وقوى سياسية البلاد في اتجاه الانفجار والحرب الأهلية". قال السيد نصر الله: "إن جزءاً من هؤلاء كان يراهن على الانتصار الإسرائيلي على المقاومة في العام 2006"، ودعا الجيل الجديد الذي لم يعايش الحرب إلى التعرف إلى "ما الذي تعنيه الحرب الأهلية من دمار وهجرة وخراب"، وشدّد على عبثية الرهان على القوى الخارجية التي "لن تتحرك لنصرة المراهنين عليها، بل ستسعر الحرب، وترمي النار على الزيت".

في الحقيقة، إن نظرة إلى الوقائع التاريخية تؤكد هذا الأمر، وتظهر أن الحروب الأهلية اللبنانية الدموية انتهت بتخلي الأطراف الخارجية عن أدواتها المحلية، وعن تدمير ذاتي للمتقاتلين، وعن خسائر في الأرواح والممتلكات.

تظهر الوقائع التاريخية أن خلطة أو مكونات الحروب الأهلية في لبنان تتضمن بشكل مكرر الأسباب الاقتصادي، والنزاعات الطائفية، والتدخلات الخارجية، والأهم من ذلك هو الخلافات حول الخيارات الكبرى في الإقليم والمنطقة.

عام 1840، وفي ظل الحكم المصري، كانت المرة الأولى التي يتواجه فيها سكان المناطق اللبنانية على أساس طائفي. هزم الموارنة المدعومون من المصريين والفرنسيين الدروز المدعومين من السلطنة العثمانية. ومع أن المسيحيين غيّروا ولاءهم، فالتقى اللبنانيون مرحلياً في وجه المصريين، لكنهم سرعان ما عادوا إلى الاقتتال الشرس. يقول كمال صليبي في كتابه "تاريخ لبنان الحديث" عن تلك المرحلة: "قلما وجدت قطعة أرض لا نزاع عليها بين نصراني ودرزي في جبل لبنان".

انتهت هذه المعارك بلا نتيجة حاسمة لأي من الطرفين، بيد أنها كانت سبباً في إنهاء ما عُرف بإمارة لبنان. أعلن العثمانيون إلغاء الوضع الخاص لجبل لبنان مع مفارقتين الأولى أن "المسيحيين الذين كانوا أكبر المستفيدين من الإمارة الشهابية أسهموا رغم ذلك في إسقاطها"، كما يذكر فواز طرابلسي في كتابه عن تاريخ لبنان، والثانية أن الفرنسيين لم يتدخلوا بما فيه الكفاية لحماية الموارنة أو دعمهم، بل سعى قنصلهم للتوسط بينهم وبين الدروز، ما عدّوه خيانة لقضيتهم.

عام 1842، دخل لبنان مرحلة جدية عنوانها نظام القائمقاميتين الذي عايش فيه اللبنانيون تجربة التقسيم على أساس طائفي. قسم جبل لبنان بين المسيحيين والدروز، وهي فكرة اقترحها المستشار النمسوي ميترنيخ، لكن التجربة أثبتت أن التقسيم لا يمثل حلاً للنزاعات اللبنانية، إذ سرعان ما اشتعلت المعارك داخل كل قسم كما بين القائمقاميتين. يقول كمال صليبي إن "نظام القائمقاميتين كان مصدراً للقلق وكرّس الانقسام الطائفي في البلاد".

اشتدت المعارك بين عامي 1858 و1860، وتداخلت التوترات الطائفية مع الأزمات الاقتصادية. حصلت معارك داخل منطقة المسيحيين بين الفلاحين والمقاطعجية من جهة ونشب صراع بين الموارنة والدروز من جهة أخرى، وعلى الرغم من التفوّق العددي للمسيحيين، فإنهم لم يستطيعوا الصمود أمام الدروز المنظمين والموحدين بعد أن حصدت المعارك 11 ألف قتيل و4 آلاف قضوا من الجوع ونزوح 100 ألف نسمة.

مارس الطرفان المتقاتلان في تلك المعارك التطهير الطائفي. ومرة جديدة، حضر الدور الفرنسي بشكل مباشر. تدخل الفرنسيون هذه المرة عسكرياً من أجل " مساعدة المسيحيين على إنشاء منطقة مسيحية ذات استقلال ذاتي في جبل لبنان والمساهمة في إعادة الإعمار".

أسست تلك المرحلة لأحد الأعراف التي سترافق السياسة اللبنانية حتى اليوم: "التدخل القنصلي في الشؤون اللبنانية". تسابق اللبنانيون على تقديم الولاءات للدول المؤثرة في تلك الفترة. يوضح كمال صليبي أن "القضية اللبنانية أصبحت من التشابك، بحيث لم تقع حادثة في لبنان إلا كان لها صدى في عواصم أوروبا، وخصوصاً لندن وباريس ".

وإذ لم تكن أحداث العام 1840 حاسمة لأي طرف، فإن حرب العام 1860 انتهت بهزيمة عسكرية مسيحية؛ بسبب غياب القيادة الموحّدة مقابل الدروز الموحّدين والمتماسكين، وسرعان ما ساهمت التطورات الإقليمية في عودة السيطرة العثمانية المباشرة على جبل لبنان من دون بذل الدول الأوروبية أي جهد من أجل منع ذلك. ويبدو أن الإدارة العثمانية المباشرة لتلك المناطق في ظل نظام المتصرفية ضمن الاستقرار، ولو نسبياً، ولكنه لم يضع حداً للمغامرات اللبنانية الدموية.

وعام 1958، عاد اللبنانيون إلى متاريسهم المتقابلة. في تلك المرحلة، عدّ الأميركيون لبنان واحداً من المواقع الأميركية التي يتعيّن الدفاع عنها ضد تيار القومية العربية الصاعد. بدوره، أبدى الرئيس كميل شمعون استعداده الكامل للانخراط من دون أي تحفظ في المشروع الأميركي. وقد أجاز في العام 1954 للطيران الحربي الأميركي أن يستخدم الأجواء اللبنانية لطلعات استكشافية، وأعلن تأييده لحلف بغداد في العام 1955. وفي عام 1957 ربط شمعون لبنان بمبدأ آيزنهاور.

كل ذلك في ظل معارضة المسلمين الشديدة لهذه السياسات. اغتيل الصحافي نسيب المتني المعارض لشمعون، فانطلقت التظاهرات التي سرعان ما تحوّلت إلى قتال مسلح. تدخل الأميركيون عسكرياً بشكل مباشر، ونزلت وحدات المارينز على شاطئ خلدة. غرقت البلاد في سلسلة أعمال عنف تميزت بالصدامات الطائفية المسلحة والخطف على الهوية. ومرة جديدة، تنتهي الحرب بتسوية سياسية برعاية إقليمية دولية وتخذل الدول أدواتها. على عكس ما كان يتوقع من مكافأة على خدماته، تخلى الأميركيون عن شمعون ودعموا وصول فؤاد شهاب إلى الرئاسة.

لم تكن مقولة "لا غالب ولا مغلوب" التي كررها اللبنانيون بعد تلك الحرب إلا وسيلة غير موفقة لإخفاء حقيقة الأسباب العميقة للانقسام اللبناني الذي عاد ليعبّر عن نفسه بدموية أكبر في العام 1975.

في ذلك العام، كانت الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية أشد تعقيداً. انقسم اللبنانيون حول الموقف من "إسرائيل"، وحول الوجود الفلسطيني في لبنان، والعمليات العسكرية لـ"منظمة التحرير الفلسطيني"، في ظل نظام اقتصادي مشوّه ونظام سياسي مريض. تزامنت الحرب الأهلية مع تبني الولايات المتحدة عقيدة "التصدي لحركات التحرر". يقول ألبير داغر في كتابه "لبنان المعاصر النخبة والخارج وفشل التنمية" إن "لبنان كان مسرحاً للعمل بهذه العقيدة منذ الستينيات"، وأوضحت وثائق السياسة الخارجية الأميركية عن دور كيسنجر المباشر بالاتفاق مع الإسرائيليين في تسليح الميليشيات في حرب السنتين. ويشير الكثير من الباحثين عن إشراف الـ"سي آي إي" على قوى سياسية ومجموعات تخريب نشطت آنذاك، وعن مسؤوليتها في العنف المرتكب ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية.

ووصلت الأمور إلى دخول الإسرائيلي بشكل مباشر من خلال اجتياح 1982 الذي تبعه ازدياد حدة النزاعات المسلحة الداخلية، وتكريس حالة الانقسام وانهيار نقدي وتضخم هائل وتكلفة اجتماعية فادحة وانهيار لمؤسسات الدولة وارتفاع نسبة الهجرة.

قتلت الحرب 150 ألفاً، وانتشرت عمليات الخطف، وانقسم الجيش، وراهنت أطراف على قوى إقليمية ودولية. سرعان ما تبيّن أن هذا الرهان ما هو سوى نتاج لخطأ في قراءة التحولات الخارجية. انتهت الحرب باتفاق دولي إقليمي على إدارة الوضع في لبنان من دون الأخذ في الاعتبار حسابات ومصالح كثير من القوى الداخلية التي تم التعاطي معها كأدوات خادمة للقوى الخارجية ومنفذة لسياساتها.

هذا تحديداً ما حذّر منه السيد نصر الله مؤخراً. تكرار التجارب المأساوية والعبثية. فمع أن لبنان اليوم مختلف عن الماضي القديم والجديد بفضل وجود طرف مقاوم قوي وقادر ومصر على اعتبار الانخراط في الحرب خطاً أحمر، فإن أداء بعض اللبنانيين المتماهي إلى أبعد الحدود مع الأجندات الخارجية، وخصوصا الأميركية والإسرائيلية يجعل الحذر واجباً.

لقد لجأ حزب الله في الفترة الأخيرة إلى احتواء الكثير من المحاولات والاستهدافات، وهو يتصرف كما قال السيد نصر الله "على قاعدة استيعاب الوضع وعدم الذهاب إلى التوتير أو التصعيد"، فهل يتعلّم الآخرون من تجارب التاريخ ويهدأون ويعالجون الأزمات بحكمة وتعقل وروح المسؤولية، ويكفّون عن محاولة استنساخ تجارب سابقة لم تؤدِ إلا إلى التدمير الذاتي، أم أنهم سيعيدون التاريخ مأساة وملهاة فيقع الهيكل على رؤوس الجميع من دون استثناء؟

الحرب الأهلية، كما يثبت تاريخها اللبناني، وكما قال الأمين العام لحزب الله، "تستنزف الجميع وتضعف الجميع وتأخذ من الجميع أرواحاً وفلذات أكباد ومصائر وأرزاقاً وهجرة".

بثينة عليق ـ الميادين

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً

أمريكا وإيران ... نحو المواجهة الحتمية؟

أمريكا وإيران ... نحو المواجهة الحتمية؟  يوم كان الدفاع عن الجنوب دفاعاً عن بيروت ولبنان العربي

يوم كان الدفاع عن الجنوب دفاعاً عن بيروت ولبنان العربي  ورقة الأونروا

ورقة الأونروا  اكتمال النصاب القتالي ــ طلال نحلة

اكتمال النصاب القتالي ــ طلال نحلة