أقلام الثبات

ليس الغريب أن يعيش لبنان فراغاً رئاسياً، بل الغريب أن يتفق اللبنانيين على موضوع واحد، حتى لو كان مصيرياً. ففي بلد تصل فيه التجارة بالعصبويات الطائفية إلى حد صناعة خلاف حول التوقيت الصيفي، بعد أن تصنع غرف الفتنة مذهباً وديناً لهذا التوقيت، من البديهي أن لا يتفق اللبنانيون، المختلفون على كل شيء، على هوية وشخصية من يكون رئيساً لجمهورية وطنهم، الذي يصفه البعض بانه "خطأ تاريخي"، فيما يراه آخرون وطناً مفتعلاً، أشبه ما يكون بالكيان الصهيوني الدخيل.

فوطن وكيان يتم إفتعالهما لصالح فئة من المجتمع، على حساب بقية الشركاء في الأرض والحياة، هو وطن غير قابل للبقاء والإستمرار. ولذلك نراه يعيش بتنفس إصطناعي، هو المحاصصة الطائفية والعصبويات المناطقية، اللتان تنتجان بدورهما زعامات طائفية ومناطقية، تتعاطى مع جمهورها بمنطق الزبائنية؛ وتحمي الكيان بمافيات متنوعة تتحالف مع بعضها البعض ضد الشعب، لتضم زعماء الطوائف واصحاب المصارف وكبار الأثرياء ومالكي الوكالات الحصرية. التي تتوالد تحت رعايتها مافيات لم يتصور عقل أنه قد يسمع بها، مثل "مافيا المولدات" و"مافيا الإتصالات" و"مافيا معامل الترابة" وتجارة البترول؛ وحتى التجارة بالمياه والهواء بعد الدواء. فيصبح من العجب أن لا يعيش لبنان فراغاً رئاسياً كل ست سنوات، طالما أن آلية إنتخاب الرئيس تتم من خلال محافل سياسية محلية وخارجية بعيداً عن إرادة الشعب ورأيه.

ويشهد لبنان مثل هذا الفراغ الرئاسي، للمرة الثالثة، منذ عام 2007. رغم أن التوصل لإتفاق الطائف، الذي لم تنفذ بعض ابرز بنوده، لأسباب طائفية، رغم الموافقة التي نالها حين إقراره، كان بهدف تنظيم خلافات اللبنانيين حول توزيع حصص الحكم والصلاحيات والمناصب. ومنذ خروج الرئيس السابق ميشال عون من قصر بعبدا، الذي بدوره، إنتخب في العام 2016، بعد أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة؛ بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية بين الأفرقاء، فشل مجلس النواب الحالي في انتخاب خلف له، نظراً إلى أن التوازنات في المجلس المذكور، التي جاءت بها آخر إنتخابات نيابية، لم تنتج غالباً ومغلوباً، أي أكثرية نيابية تتحكم بمجرى الإنتخابات، كما جرت العادة.

كما أن التوازنات الداخلية لم تعد تسمح بالإستعانة بقوى خارجية لفرض منطق على منطق آخر، مثلما فعل الرئيس الأسبق كميل شمعون، الذي استقدم قوات "المارينز" الأميركية إلى لبنان، عام 1958، لحماية حكمه ولقمع من رفض فكرة التجديد له. أو كما فعل الرئيس الاسبق سليمان فرنجية، عام 1970، عندما استقدم أنصاره من زغرتا بأسلحتهم، فعسكروا أمام مجلس النواب، مما عطل أي إعتراض على نتيجة إنتخابه، هل هي بالنصف زائداً واحداً، أو بأكثرية الثلثين، فمن يعترض، أو يريد تعطيل نتيجة الإنتخابات في لبنان، لن يعجز عن "الإفتاء" وتحوير النصوص الدستورية الضبابية، بما يخدم اغراضه. أو كما فعلت ميليشيا "قوات حزب الكتائب"، عندما عطلت بالقصف المدفعي وبتهديد النواب، جلسة إنتخاب مخايل الضاهر رئيساً، عام 1988.

والواضح، أن ما يسمى زوراً "الديموقراطية" في لبنان، تخضع منذ إنشاء الكيان اللبناني لمنطق الفرض والهيمنة. فلا الإنتداب الفرنسي حصل بإرادة شعبية. ولا إنشاء الكيان اللبناني ورسم حدوده وفصل أقضيته عن سورية، جاء بنتيجة إستفتاء عام. ولا حتى إختيار النظام الجمهوري وطائفية الرئاسات وتوزيع المناصب ونسب التمثيل كان بإرادة شعبية. بل أن كل ذلك حصل بلغة الفرض وبمنطق الأمر الواقع؛ وبالاستقواء بالخارج، مقابل تبعية لبنان وحكامه لذلك الخارج ولسياساته ومصالحه. ولذلك، عاش لبنان منذ إعلانه "كبيراً"، حروباً ومشاكل كلما تبدلت التوازنات الدولية أو الإقليمية؛ وكلما شعرت فئة لبنانية أنها باتت في وضع يسمح لها بفرض مطالبها؛ وباحقاق ما تراه حقاً منقوصاً لها. وما يؤكد أن لبنان لم يشفى من هذا المرض الطائفي العضال، أن البعض في هذه الأيام لم يتورع عن الدعوة لأن يكون إختيار الرئيس، هو من صلاحية الطائفة التي ينتمي إليها.

وكأن بقية اللبنانيين مجرد رعايا أو مستوطنين عابرين. أو كأن الرئيس ليس رئيساً لكل لبنان. والواضح أن ما يعانيه اللبنانيون هو مشكلة نظام وعقم التركيبة الطائفية للدولة. فهذا النظام، الذي خُطط له في "الطائف" أن يكون مؤقتا ويعمل على تمهيد الأرضية لتأسيس دولة مدنية، حوله زعماء الطوائف إلى أداة لهم، لمواصلة إحكام قبضتهم على مختلف نواحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية في البلاد. وكان لبنان ما بعد الطائف، يعيش في ظل مرجعية الوجود السوري العسكري والأمني، الذي كان يتدخل عند اللزوم من خلال مندوب أو كلمة سر، فينتهي أي خلاف بين الحاكمين وتسير أمور الدولة بهدوء. لكن بعد الخروج السوري إنكشف الغطاء عن عقم التركيبة القائمة. وبات مطلوباً إيجاد "وصي" جديد على الطبقة السياسية الحاكمة، ليتسنى لها إدارة الأزمات ومعالجة المشكلات المتفاقمة. وهذا الوصي لن يكون بالطبع لا سورياً ولا سعودياً ولا فرنسياً أو أميركياً، بل لبنانياً من خلال جعل إنتخاب الرئيس عملاً شعبياً، يستفتى فيه اللبنانيون حول شخص الرئيس وبرنامجه وسياساته. وغير ذلك سيكون مجرد عملية ترقيع مؤقته، ستنفتق عند أول منعطف أو عند حصول أزمة محلية أو صول صراع إقليمي أو دولي .

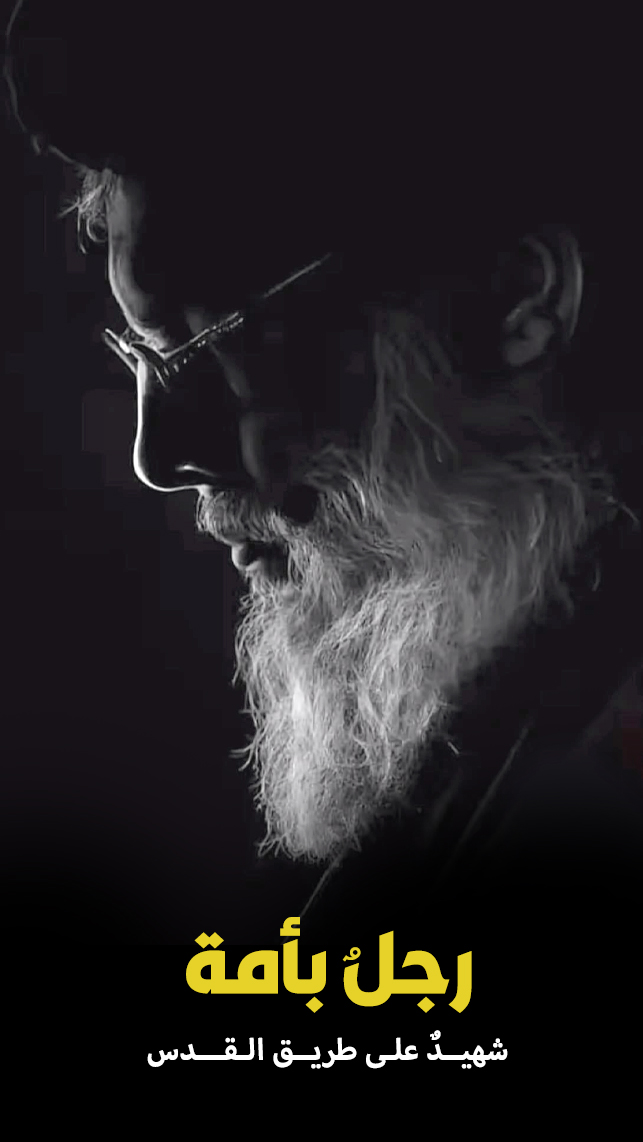

كأنّه بيننا.. الشهيد الأسمى: الثقة بأميركا غباء وحماقة وتفريط بالوطن

كأنّه بيننا.. الشهيد الأسمى: الثقة بأميركا غباء وحماقة وتفريط بالوطن  الجامعة العربية تنزع الشرعية عن أحمد الشرع ــ أمين أبوراشد

الجامعة العربية تنزع الشرعية عن أحمد الشرع ــ أمين أبوراشد  السلطة... واجتثاث مصطلحات ومعادلات المقاومة ــ د. نسيب حطيط

السلطة... واجتثاث مصطلحات ومعادلات المقاومة ــ د. نسيب حطيط  واشنطن تعسكر الكاريبي.. وتعتمد سياسة الترويع بدل الاحترام ــ يونس عودة

واشنطن تعسكر الكاريبي.. وتعتمد سياسة الترويع بدل الاحترام ــ يونس عودة