أقلام الثبات

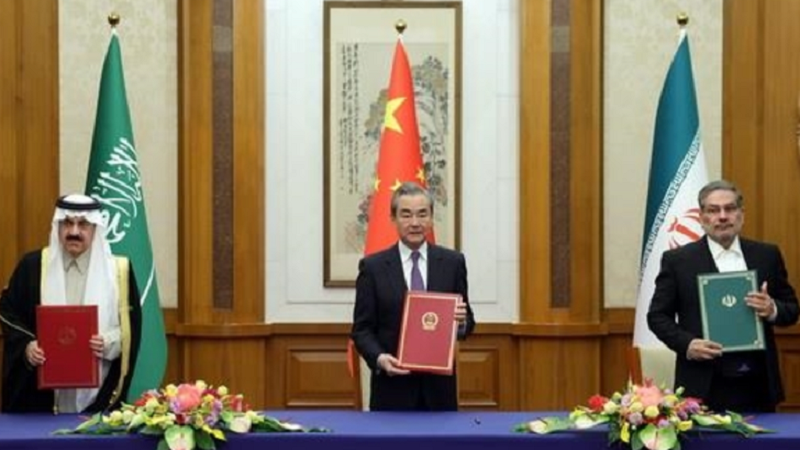

لإيران أسبابها وللسعودية، كذلك، أسبابها، في التفاهم وإجراء مصالحة بين سلطات البلدين، برعاية صينية جمعت ممثلي الدولتين، اللتين شهدت العلاقات بينهما أقصى درجات التوتر، إلى حد أن المملكة كانت تقطع بالسيف راس كل مواطن لديها، أو مقيم، تشك بأنه على علاقة بالجمهورية الإسلامية.

فيما عملت الأخيرة لوقت طويل، بقول الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني، قائد الثورة الإيرانية، التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي، صديق السعودية وحليف أميركا و"إسرائيل": "لو تطهر آل سعود ألف مره بماء زمزم لما تطهروا". لكن من الطبيعي البحث في مستقبل علاقات الدولتين، أكثر من إلتلهي بالإدعاء بأن هذا الإتفاق هو لصالح هذه الدولة، أو تلك، كما يفعل المحسوبون على جانبي صراع الدولتين، الذي طال كثيراُ وامتد لتقول كل منهما في الأخرى، أكثر مما قال مالك في الخمر.

فالدولتين مؤثرتان في جوارهما وفي علاقاتهما الدولية. وتفاهمهما، إذا قدر له أن يتطور ويتعمق، سيؤثر في توازنات المنطقة وفي إتجاهات الأحداث فيها. والجدير بالتذكر، أن المملكة السعودية إعتادت الإتكاء على علاقاتها مع الغرب عموماً: بريطانيا في ما سلف وأميركا لاحقاً، لحماية نظامها من الأخطار المحدقة به. وبريطانيا كانت أولى الدول التي اعترفت بالسعودية كدولة مستقلة عام 1928.

وفي عام 1940، اعترفت الولايات المتحدة رسمياً، بالمملكة العربية السعودية؛ واقامت معها علاقات دبلوماسية كاملة. بعد إكتشاف النفط فيها. وكان الإتفاق بينهما عام 1950على إقتسام النفط مناصفة مع شركة "أرامكو" الأميركية. لكن سيطرة السعودية على الشركة بالكامل، بعد العام 1973، لم تمنع الأميركي من نيل حصته سنوياً من خلال صفقات السلاح غير المجدي؛ ومن خلال التحكم باسعار النفط. فاميركا، كما أعلن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، في شباط 1943، تعتبر أن "الدفاع عن السعودية امراً حيوياً بالنسبة للدفاع عن الولايات المتحدة". وبات هذا الإلتزام راسخاً، بعد أن التقى روزفلت في 14 شباط 1945 بالملك عبدالعزيز على ظهر البارجة الاميركية كوينسي. وبحث الإثنان "مواضيع شتى منها العلاقات الثنائية ومسألة تأسيس دولة يهودية في فلسطين". كما وافق الملك السعودي على طلب الرئيس الأميركي، بالسماح للقوة الجوية الأميركية بتأسيس قواعد لها في السعودية. واعيد بناء المنشآت النفطية التي تضررت بالقصف الايطالي، في الحرب العالمية الثانية، فاصبحت تتمتع بحماية أميركية. وتحالف البلدان منذ الحرب العالمية الثانية ضد الشيوعية. كما كانا حليفان ضد الإتحاد السوفياتي في افغانستان، في الثمانينيات.

وفي طرد القوات العراقية من الكويت في عام 1991. ولم تخل العلاقة بين البلدين من خلافات، كما حصل في عام 1973 عقب حرب تشرين العربية –"الاسرائيلية"، عندما شاركت السعودية في حظر تصدير النفط الى الغرب. كذلك حصل تصدع في العلاقة عقب هجمات ايلول 2001 على الولايات المتحدة، التي حمّل كثير من الأميركيين السعودية مسؤوليتها، خصوصاً ان 15 من الخاطفين الـ 19، الذين شاركوا في تلك الهجمات، كانوا من المواطنين السعوديين. وواصلت السعودية دفع ثمن تلك الحماية، حتى وصل الأمر بالرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى الحديث بفجاجة عن هذا الأمر، حيث وصف المملكة السعودية بـ"البقرة الحلوب". ودعاها لأن تكون أكثر سخاء في دفع ثمن الحماية التي توفرها لها دولته. وهذا أمر حقيقي حصل أمام أنظار وأسماع العالم أجمع. كما أن من حقائق السياسة السعودية على مر العقود والسنين السابقة، أنها لم تكن يوماً على علاقة جيدة بروسيا والصين وبمن يحالفهما.

فالدولتان لهما من ماضيهما الشيوعي ومن تصادمهما المستمر، مع الغرب عموماً ومع أميركا على وجه الخصوص، ما جعلها تشهر عدائها لهما، فهي التزمت دوماً الإلتحاق بالمصالح الغربية، التي لخصها الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان بما أسماه (نفطنا و"اسرائيلنا"). ولذلك كانت السياسة السعودية في السر والعلن، تناهض كل عمل عربي جدي لمواجهة الغزوة الصهيونية للمنطقة العربية، التي جعلت إنشاء "إسرائيل" على أنقاض فلسطين وشعبها، موطىء قدم وقاعدة عسكرية متقدمة، للدفاع عن مصالح الغرب وعن الدول العربية السائرة في ركابه. هذا الواقع التاريخي، يجعل من التوجه السعودي المستجد لتطوير وتحسين العلاقات مع الدولتين الشرقيتين روسيا والصين؛ ومن ثم مع إيران، أمراً يدفع إلى ربط حصوله بالتطورات الدولية الناشئة عن دور الصين المتعاظم عالمياً.

وعن الفشل الأميركي والغربي في "تطويع" روسيا، في الحرب الغربية العالمية التي تشن ضدها في أوكرانيا، التي يعتبرها البعض "إسرائيل" الثانية. وكذلك في الفشل "الإسرائيلي" في كسر تحدي المقاومة المدعومة من إيران، في فلسطين المحتلة وغزة ولبنان. وكذلك الفشل الأميركي في العراق؛ وعجز كل ذلك الحلف الشيطاني عن التغلب على الشعب اليمني وكسر إرادته. أو عجزه عن إسقاط سورية وتقسيمها، ليسهل على المشروع الصهيوني إبتلاعها. وبالتالي، فإن الفاشل الأميركي و"الإسرائيلي"، العاجز عن حماية مصالحه، هو عاجز بالتالي عن حماية النظام السعودي، الذي عاش عند تأسيسه صراعاً دموياً في الداخل ومع الجوار. وله عداوات لا يؤمن لأصحابها، إذا شهدوا ضعفاً في حكام المملكة. ولو اضفنا المشكلات التي تواجه حاكم المملكة الجديد، محمد بن سلمان، مع إعتراضات العائلة الحاكمة على تخطيه أجيالا وأفرادا أحق منه بتولي الحكم. وصولاً إلى صدامه مع الحالة "الوهابية"، التي لا يتحمل فكرها السلفي المتخلف، "الإنفتاح" السعودي غير المنضبط على الحياة الغربية وظواهرها الشاذة خصوصاً، يصبح طرح السؤال بديهياً، هل أن الإتفاق الإيراني- السعودي هو هدنة مؤقتة، في إنتظار تبدل أحوال حلفاء السعودية التقليديين، أم هو خروج حقيقي عن السياسة السعودية المعهودة.

وهذا بدوره يطرح السؤال عن مصير خطوات التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي" وشبكة العلاقات الواسعة المقامة معه؛ والتي وصلت إلى السماح لدول مجلس التعاون الخليجي، باقامة علاقات سياسية علنية مع العدو "إلإسرائيلي". وإلى فتح الأجواء السعودية أمام طيرانه. وكذلك فتح الأرض في بلاد الحرمين أمام وفوده وقادته وإعلامه، التي بات دخولها إلى الحرم المكي وتجولها فيه وفي المدينة المنورة أمراً عادياً. فهل ستتراجع السعودية عن ذلك لتكون صادقة في توجهها الجديد، أم أن ما تفعله مع إيران هو عملية إحتواء للخصوم، وخطوة خبيثة تعطل فيها بالإحراج، ردود أفعالهم على إشهارها المتوقع لتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل"؟

ألمانيا... الصدمة المزدوجة ــ د. ليلى نقولا

ألمانيا... الصدمة المزدوجة ــ د. ليلى نقولا  أسوأ من 17 أيار ــ عدنان الساحلي

أسوأ من 17 أيار ــ عدنان الساحلي  عملية أستراليا... بين "تبييض" الصورة "الإسرائيلية" والتحضير لاعتداء مقبل ــ د. نسيب حطيط

عملية أستراليا... بين "تبييض" الصورة "الإسرائيلية" والتحضير لاعتداء مقبل ــ د. نسيب حطيط  أميركا الشر المستطير !

أميركا الشر المستطير !