أقلام الثبات

تخطى اللبنانيون درجة الكفر بهذا النظام الذي يحكمهم وبالقائمين عليه. ولم يعد حديث الناس في لبنان، أياً يكن إتجاههم السياسي يتوقف عند المطالبة بإصلاح أو بتحسين ظروفهم، التي تخطى تراجعها وسوءها المعقول والمنطقي. وبات الخطر على الكيان بحد ذاته، بعد أن لاقى مطلب تغيير النظام آذاناً صماء، رغم أنه يصدر عن أصحاب الرأي من مختلف الإتجاهات السياسية، إذ أن تكامل الفساد الداخلي، الذي نهب المالية العامة وسرق مدخرات الناس، مع الحصار الخارجي الأميركي والخليجي، في تكالبهما على كسر إرادة اللبنانيين، لفرض إملاءات عليهم وخيارات لا يمكن القبول بها في ظل ظروف سليمة، بات يدفع للبحث عن خيارات خارج هذا النظام، لا بل خارج شكل الكيان الحالي.

فالفقر والجوع الذي دخل معظم بيوت اللبنانيين، بفعل تواطؤ ثنائية الفساد والحصار، كشف عقم النظام القائم، الذي إستهلك وظائفه الحيوية التي نشأ عليها، منذ أن صنعه المستعمر الفرنسي قبل مائة عام. فلم يعد لبنان قادراً على العيش على حساب مصائب العرب، من نكبة فلسطين إلى الحرب العالمية الأخيرة على سورية. ولم يعد مستشفى الشرق ولا جامعته ولا مكان ترفيهه وسياحته واصطيافه. ولا حتى مكان تظهير نزاعات العرب عبر الإعلام اللبناني، الذي كان يعتاش ويتمول من صراعاتهم. وما يزال يحاول ممارسة هذا الدور بفشل كبير، بعد أن إكتشف القاصي والداني أن مثل هذا الدور ليس إلا تبعية وخنوعاً ودونية، نراها كل يوم في بعض وسائل الإعلام، التي باعت نفسها لأموال النفط وملوكه وأمرائه. بل أن من العرب وتحديداً من كان تخلفه الإجتماعي والثقافي يدفعه للإستعانة "بشطارة" اللبنانيين، بات يملك المؤسسات والكفاءات اللازمة ليسيّر أمور بلاده، معتمداً مباشرة، عند الحاجة، على الأصيل الأجنبي، بدلاً من الوكيل اللبناني.

ولعل ما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة؛ وما نشاهده من تطورات لبنانية، يكشف أن أهم عناصر هذا النظام وركائز قوته، باتت تحت المجهر عارية وقد نخرها سوس الفساد والتبعية. وبات حديث الناس والشارع والنخب عن مؤسسات المال والسلطة والأمن والإقتصاد، خارج دائرة المحرمات التي كانت تحمي بعضها، بل أنها أصبحت موضع نقد وتجريح ورفض للمآل الذي وصلت إليه. وهل هناك أبلغ من دمعة الوزير الأسبق الياس سابا مؤخراً وهو يقول: أنا جلبت للجيش بندقية ال "أم 16" والمدفعية الروسية، كدليل على التحديث والتطوير، فماذا تفعلون أنتم اليوم، في إشارة منه إلى عملية الشحاذة الجارية من بعض الدول، للحصول على مواد غذائية للجيش؛ ولتأمين بعض المال لدعم رواتبه، حتى لا ينهار، بعد أن تعدى عدد المتخلفين على الإلتحاق بمراكزهم من ضباطه وعناصره الآلاف. وما يصيب الجيش يطال قوى الأمن وغيرها من أجهزة وإدارات الدولة المدنية والعسكرية. والأخطر من كلام سابا، أن اللبنانيين يعلمون أن "من يأكل خبز السلطان عليه أن يضرب بسيفه"، فأي سلطان نحن نسير خلفه. وأي سيف ستحمل مؤسساتنا عندما تأتي ساعة الحقيقة؟ ولا ننسى أن تجربة الياس سابا و"حكومة الشباب" لمن يتذكرها، تؤكد أن هذا النظام القائم على تحالف أصحاب المصارف والمال، مع زعماء الطوائف ومرجعياتها، غير قابل للتطوير والإصلاح. وأن لا خلاص للبنان واللبنانيين من أزماتهم إلا بالخلاص منه.

ولعل من أبرز إرتكابات تحالف الفساد الداخلي والحصار الخارجي، تكشفها أحاديث اللبنانيين عن "الحاكم بأمر المال"، أي حاكم مصرف لبنان، الذي يتخطى بارتكاباته كل السلطات، التي أما أنها لا تجروء على محاسبته على فشله في صيانة المالية العامة، لآنها متورطة معه في ما جرى من هدر وهندسات مالية، كانت سرقات موصوفة للمال العام، خصوصاً بعد ترجمتها إلى تعاميم تعدت على حقوق الناس وعلى إيداعاتها المالية في المصارف. وأما أنها لا تجروء على مخالفة أوامر الحماية الأميركية التي تظلله، لأن الهدر والفساد والهندسات المالية ونهب الخزينة العامة والإستيلاء على أموال المودعين، كانت المدخل الطبيعي الممهد لإنجاح الحصار على لبنان واللبنانيين، بما يحقق هدف الإخضاع الجاري على مستوى لبنان والمنطقة، "لأسرلتها" وجعلها محمية صهيونية تأتمر بالأمر "الإسرائيلي" وتدين بـ"الإبراهيمية" بدلاً من الإسلام والمسيحية التي يدين بها معظم العرب.

كما أن القضاء، الذي كان فيما مضى منزهاً عن النقد والتداول في أحاديث السياسة والإعلام، بات مادة يومية على السنة العامة والخاصة، وأصبح الحديث عن تسييس القضاء وتبعية أصحاب القرار فيه للسفارات أمراً عادياً، بعد أن شاهد اللبنانيون كيف قمع القضاء قضاة حاولوا ممارسة وظيفتهم بصدق ومسؤولية. ونموذج ما جرى للقاضي محمد مازح، الذي أحيل على التفتيش القضائي، لأنه تجرأ ومارس سلطته لوقف تدخل السفيرة الأميركية في الشؤون الداخلية اللبنانية، فأعلن إستنكاره لخضوع أعلى سلطة قضائية (مجلس القضاء الأعلى) للمحاباة السياسية ولنفوذ السفارة الأميركية. فكان أن أجبر على الإستقالة. وكذلك الأمر بالنسبة للقاضية غادة عون، التي تعرضت لحملة إفتراءات لأنها تجرأت وحاولت محاسبة سارقي أموال الناس ومال الخزينة العامة. وكذلك حال قرارت المدعي العام المالي علي إبراهيم، الذي حاول الحجر على أموال اصحاب المصارف، الذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج وأستولوا على أموال المودعين، فكان أن تولى من هو أعلى سلطة منه إلغاء قراراته. أما ما يجري على صعيد المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، فهذا كاف ليفقد المواطن ثقته بالقضاء، بل وبحقيقة وجود ودور هذا القضاء من أساسه.

وفي الإقتصاد، تخلو مساحة السمع من أي صوت يجرؤ على الدعوة إلى وقف هيمنة الوكالات الحصرية وتحكمها بالسوق وبلقمة عيش الناس. فهؤلاء، مثلهم مثل محتكري تجارة الأدوية، هم جزء من الكارتيلات المهيمنة التي تحكم هذا النظام، الذي يمارس الإجرام والقتل البطيء بحق اللبنانيين.

عبثاً يبحث اللبنانيون عن مخرج لهم من هذا النظام، الذي يشهد إنهياراً كاملاً هذه الأيام. فهو نظام فريد في تركيبته وفي آلية تجديده لخلاياه العدوانية، لأنه نتاج مزرعة طوائف قامت على التمييز والمحاصصة. يقودها متزعمون جشعون يعرفون أن قوتهم مستمدة من دعم الخارج لهم، بعد أن يبرزوا له جدارتهم في إحتواء جمهورهم الطائفي وإستثارة غرائزه؛ وتسييره في الطريق الذي يأمرهم بالسير فيه، بما يخدم خطط دول وقوى الهيمنة العالمية، التي رسمت خريطة المنطقة وصنعت أنظمتها وقولبتها، بما يخدم مصالح الخارج ويبقي الداخل مشغولاً بالفتن والصراعات. وكل ما سنراه من اليوم وحتى موعد الإنتخابات النيابية المقبلة، سيكون في هذا السياق، سياق تحريك الغرائز والتحريض على الآخر في الوطن، حتى يجدد اللبنانيون لهذه المنظومة الفاسدة تمثيلها لهم في البرلمان، في تمثيلية باهتة وسخيفة لديموقراطية شكلية، منضبطة ضمن حدود زبائنية طائفية ومالية وخدماتية، جعلت الطوائف عصابات تحمي الفاسدين وتعتبرهم حماة لمصالحها. وترسم حولهم خطوطاً حمر يمنع تخطيها. حتى أن البعض عاد ليلوح بالفيدرالية والتقسيم، ليحمي الفساد وأهله من أي تغيير أو محاسبة، أو لتبرير الإستمرار في سياسة الشحاذة من الخارج. مما يستدعي ردودا موازية، قد تهدد الكيان بحد ذاته، ما لم يتغير النظام، فيما المطلوب هو الوصول إلى دولة المواطنة والرعاية، التي تحاسب الناس على الكفاءة والجهد، لا على المذهب والدين والولاء لهذا المتزعم أو ذاك.

"إسرائيل" تقصف قطر... فينجو التطبيع و"الجزيرة" _ د. نسيب حطيط

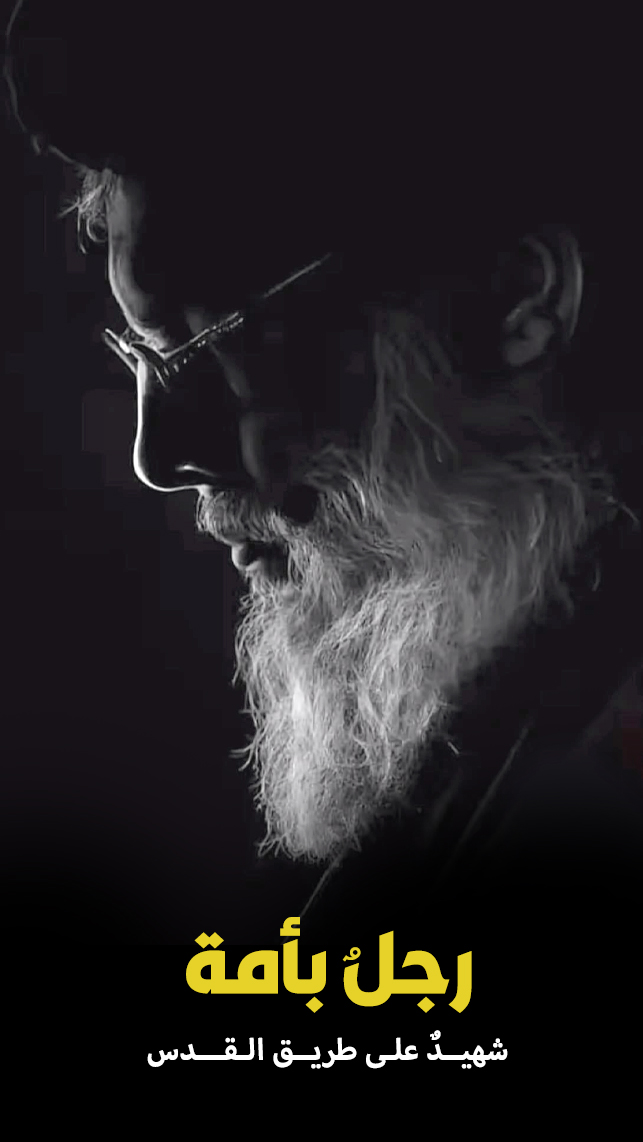

"إسرائيل" تقصف قطر... فينجو التطبيع و"الجزيرة" _ د. نسيب حطيط  كأنّه بيننا.. الشهيد الأسمى: الثقة بأميركا غباء وحماقة وتفريط بالوطن

كأنّه بيننا.. الشهيد الأسمى: الثقة بأميركا غباء وحماقة وتفريط بالوطن  الجامعة العربية تنزع الشرعية عن أحمد الشرع ــ أمين أبوراشد

الجامعة العربية تنزع الشرعية عن أحمد الشرع ــ أمين أبوراشد  السلطة... واجتثاث مصطلحات ومعادلات المقاومة ــ د. نسيب حطيط

السلطة... واجتثاث مصطلحات ومعادلات المقاومة ــ د. نسيب حطيط