الثبات ـ لبنان

للمرة الأولى نجد نفسينا، أنا وصديقي، الذي ولد ونشأ في سوريا، في وضعٍ غريبٍ ومربك، ننتقي الكلمات، ونشرح ما لم يكن يحتاج إلى شرح، بعد سنوات اعتدنا خلالها «التفكير بصوت عالٍ». هو من جيل أولئك الفتية الذين نشأُوا على مقولة «الجدران لها آذان»، وحين كبروا (اعذرني) تركت ندوباً مستعصيةً في شخصياتهم، والعبارة عربيةٌ صحيحةٌ، الجدران لها آذان في معظم البلدان العربية.

أنا وصديقي مثالان، ومِثلُنا كُثُر، نفتح اشتباكات طوعيةً منذ إسقاط النظام في سوريا، هل ما يجري تصفياتٌ واعتداءاتٌ بخلفيات مذهبية ودينية (قتل على الهوية)، وما صحة الروايات أن المشاهد لمسؤولين سابقين تورطوا بالدماء، وأنها عادية تتكرر مع أيّ ثورة. والنقاش لا ينحصر حول فساد النظام السابق، أو ظلمه وتعسفه، لقد سقط حكم الأسد، ومن الضروري رؤية الأمور بواقعية، ومحاولة فهم مسارها، يبقى، أن نقاشاً كهذا، عليه أن يأخذ في الحسبان حساسية الطرف الآخر، ذكرياته وأحاديثه الطويلة عن السجن والاعتقال، عن أقارب وأصدقاء وغرباء، صديقي هذا، مثالٌ أيضاً، نموذجٌ سوريٌّ بامتياز، ومِثلُهُ كُثُر.

انتهى الكلام عن الصديق، صار عنا جميعاً.

ربما يكون هكذا النقاش الأكثر تداولاً في سوريا، ولبنان أيضاً، بسبب تداخل الملفات في السابق، وحتميّته في المستقبل. ومع الأسف، كلمة «نقاش» ليست دقيقة، فأحياناً، الأمر أقرب إلى تبادلٍ للاتهامات العلنية أو المبطّنة بين الأطراف، وجمهور كل منها، بغيابٍ شبهِ تامٍ لجهةٍ تؤمّن مساحة للحوار، وتحدّ من التحريض الديني والمذهبي والسياسي، يجنح للرؤية بعين واحدة، على قاعدة «الشر المطلق»، فيُحَمّلُ البعض النظامَ مسؤولية ما صرنا عليه. وهذا مفهوم، ولكن هل يحق لنا تحميله مسؤولية ما صرنا نقبل به بحجة أننا مجبرون، وما صارت عليه أفكارنا تجاه الأحداث الراهنة، وبالأخص التي في موضع التساؤل والشبهة، ومنها، بل في صلبها، الرأي والموقف مما يجري في سوريا، والمخاطر الشديدة الوضوح التي تتهددها، والمنطقة ككل.

الخيبات أسرع الطرق إلى الإحباط، ثم اليأس، وليس في السياسة فقط، أتكلم عن أبسط الضروريات لحياة كريمة. منذ زمن طويل نعيش الخيبة تلو الأخرى، يُفرَضُ علينا بعضها، ونصنع أسوأ منها، توضَعُ لأجلنا برامج دولية للإفقار، ومجتمعاتنا مزيجٌ هجينٌ وعجيبٌ بين خطابٍ ثأريٍ بلبوسٍ إسلامويٍ ومذهبي، أو علماني لا يختلف عن الأول كثيراً في ثأريته، معظمنا يتمسك بشيءٍ من الجاهلية كأنها تراث، وهناك من يحدد انتماءك للملّة وفقاً لرأيك بـ«المجاز والكناية في القرآن»، وكل بدوره، يصاب بلوثة النشوة اللحظوية، نشوة الانتصارات الخادعة في الأوقات الضائعة، وليس اعتباطاً وصدفةً ارتباط الكلمة (النشوة) بالإدمان على الخمر والمخدرات. للمذهبيين الغارقين في جدلهم العقيم، يحضرني للإمام عليّ: «لا تلم إنساناً يطلب قوته، فمن عدم قوته كثرت خطاياه». ولليسار العالقين في «ديالكتيك» الثأر، أُذَكِّرُ بقول ماركس: «الفقر لا يصنع ثورة، وعي الفقر يصنع الثورة». والجميع معنيٌّ الآن، الإسلاميون على اختلاف مذاهبهم، واليساريون، من تاهوا أو من تمسكوا بيساريّتهم، ستسمحون لي استشهادي بمقولتين لشخصيتين، كُثُرٌ يعتبرونهما على طرفَي نقيض، وعندي، وَلَهِي بالأول لا يمنع قراءتي ولا ما يحوز إعجابي في فكر الثاني، ولنقل، هو حق المباح في مساحة الكتابة.

أزمات المنطقة ليست نتاج صراعاتها الداخلية والإقليمية فقط، نحن إحدى ساحات الصراع العالمية، وخصوصاً بعد إقامة «إسرائيل». أعنف صراعات القرن الأخير تدور في منطقتنا وعليها، للسيطرة على ثرواتها، وبكل الوسائل، الحروب واحدةٌ منها، وتثبيت حكوماتٍ «وظيفية» أو إسقاطها أو استبدالها من الوسائل أيضاً، على كوكبنا من يعتبر نفسه «ربّ المال» (وليس المال فقط). الولايات المتحدة الأميركية، ابتدعت «قوننة» التجويع، وحين تحاصر وتفرض عقوبات على بلدٍ ما، تفرضها على شعبٍ بأكلمه. تجربة «النفط مقابل الغذاء» كانت البداية فقط، وربما إلى تجربة أسوأ: «النفط مقابل اللاشيء». الغرب يدرك ماذا يعني التجويع والإفقار، وكيف يحوّلان الشعوب إلى أدوات داخلية ضد أي نظام، فكيف حين يكون شبيهاً بالنظام السوري السابق. هنا، لا أتكلم عن الفساد والظلم وانعدام الأخلاق في أجهزة الأمن، أتكلم أيضاً عن تموضعه في المنطقة، وموقفه في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. المُراد قوله، إن هدف الحصار و«الحرب الكونية» ضد سوريا، كان الإخضاع بالمقام الأول، وأظن أن الأمور كانت ستأخذ مساراً مختلفاً لو قبل بشار الأسد بتغيير تموضعه بداية الأزمة عام 2011.

انتهى زمن «المؤامرة» بصورتها النمطية، ما تريده واشنطن تأمر به، وعلى الجميع التنفيذ. الولايات المتحدة تصنع نسخة أكثر أميركية من سابقتها، وترعى في فلسطين نسخةً توراتيةً من «كاليغولا»، يوغل بدمويّته منذ عام ونصف عام، والغرب كلُّه يواكب جرائم الإبادة بسردية مهينة لكل ما هو إنساني، لكنها «قانونية وأخلاقية» في لغة المجتمع الدولي. واشنطن تصنع باحتراف سرديات جديدة، فنتقاتل بين من يصدّقها ويكذّبها، ومن يصنع السردية يصنع الرأي العام ويتحكّم به. ووفق «أدبيات» السيطرة الأميركية، الرأي العام منتَجٌ يتمّ تصنيعه، كما يقول هربرت فيشر في كتابه «المتلاعبون بالعقول»، والمنتَجُ المصنعُ يُسَوَقُ كأيِّ سلعة، والأسواق الجديدة تبيعنا الوهم كما تبيع الخبز، ولا حاجة إلى القول إننا متأخرون جداً في صنع سردياتنا، ولو كانت محقة.

«إسرائيل» على أبواب دمشق، ولا ضمانة أين ستكون غداً، لن يصحّ بعد اليوم كلام نزار قباني «واليهود تسرّبوا إلى فراش ليلى العامرية»، هم يرفسون الأبواب، واليوم، ثمّة من يريد دفن قضية فلسطين بكل رموزها وشهدائها، وبكل ماضيها. حين كانت فلسطين معياراً تُقاسُ به مواقف الدول والأحزاب والعمل السياسي، وحتى الأدب، كان اسم فلسطين يعني كل أرضٍ عربيةٍ محتلة. أحد الصحافيين التقط المفارقة في الاسم القديم للشرع (أبو محمد الجولاني)، وتساءل، هل سأل أحد من الوفود التي تزوره عن الجولان المحتل منذ أكثر من خمسة عقود، (وصحيح، طوال فترة الحكم السابق)، وبعد احتلال منطقة «وقف إطلاق النار» وجبل الشيخ، وقمة القلمون، ومحافظة القنيطرة كاملةً، وبضع مناطق أخرى، من سيسأل بعد تصريحات قادةٍ في الإدارة الجديدة بأنهم لا يريدون صراعاً مع «إسرائيل»، على الرغم من توغل جيش الاحتلال إلى مسافة 12 كيلومتراً من دمشق، العاصمة، التي كيفما كان الرأي في حكمها السابق، ورغم كل ما كان فيه، كانت العاصمة العربية الأخيرة التي أبقت أبوابها مفتوحة لفصائل المقاومة العسكرية الفلسطينية، مع الضاحية الجنوبية لبيروت. هنا يقول البعض، كانت شمّاعة تعطي مشروعية للنظام، وهو طرح غير مقنع، هو مثال على الإشكاليات التي نعيشها أو نتعايش معها، حالة تشبه انفصاماً في الشخصية، انفصاماً في الهوية الوطنية، والآن، ربما سنكون أمام نسخة أخرى لانفصام الهوية الإسلامية.

والسؤال الطبيعي: هل سيقتصر الدور الوظيفي للهيئة داخل الحدود السورية، وخصوصاً أن لها ما يشبه أفرادها وفكرها في بلدان الجوار، ومنحت رتباً عالية لأردنيَّين اثنين ومصري في تشكيلاتها العسكرية الجديدة، التي ضمت أيضاً جنسيات ألبانية وطاجيكية وتركية. ألا يعدّ هذا رسالة ترويجية أن النموذج قابل للتصدير. وأخيراً: هل هذه الإدارة الجديدة هي التي ستقود سوريا وشعبها إلى الإصلاح والمستقبل؟

لا يحتاج الأمر إلى زرقاء اليمامة، من واجب السوريين في هذا التوقيت المفصلي أن يعيدوا النظر شمالاً، أن يفهموا الجار التركي، وأزمته التاريخية مع الأكراد، وهؤلاء مكوّنٌ سوري. عليهم متابعة إعلامه وصحفه، التي لا يزال بعضها، وبعض المسؤولين أيضاً، يستذكرون حلب والموصل كإمارتَين تركيّتَين. أحد المواقع الإلكترونية التركية نشر مقالاً حول إنشاء قاعدتَين عسكريتين في سوريا بموجب اتفاق مع الحكومة المقبلة؛ إذا كان الأمر صحيحاً، فهل كان الاتفاق طوعياً أو فُرِضَ على الحكام الجدد، هل يحظى بغطاء دولي وإقليمي، وماذا عن «إسرائيل»؟ على السوريين أن يعوا محيطهم، وأن المنطقة بأسرها تحت «مقصلة» خرائط جديدة، والديموغرافيا السورية في أزمتها الآنية قابلة أكثر من غيرها للتشظّي. عليهم أن ينظروا بجرأة إلى جنوب البلاد، وليراجعوا التاريخ، متى خرج الإسرائيلي من أرض احتلها، وكيف! هل ينفع معه استجداء السلام واتفاقيات التطبيع؟ عليهم أيضاً النظر إلى شرق فراتهم، حيث القواعد الأميركية، وما يعنيه ذلك في منطقة جعل الأميركي والإسرائيلي نفطها وماءها لعنتَين على أهلها، وأثبتت واشنطن أنها من يحدّد أدوار معظم قواها الإقليمية.

سوريا ليست وحدها، جميع شقيقاتها معها، لكن في المأزق، وهي ستكون العبرة، إما العبور إلى دولة على كامل جغرافيّتها الطبيعية، وإما دويلات تزداد ضآلة بقدر ما تكون عليه خريطة «إسرائيل التوراتية»، والحدود مجرد نقاط متقطعة على ورق قوىً كبرى، ترى أن الخرائط القديمة لم تعد صالحة.

محمد المقهور

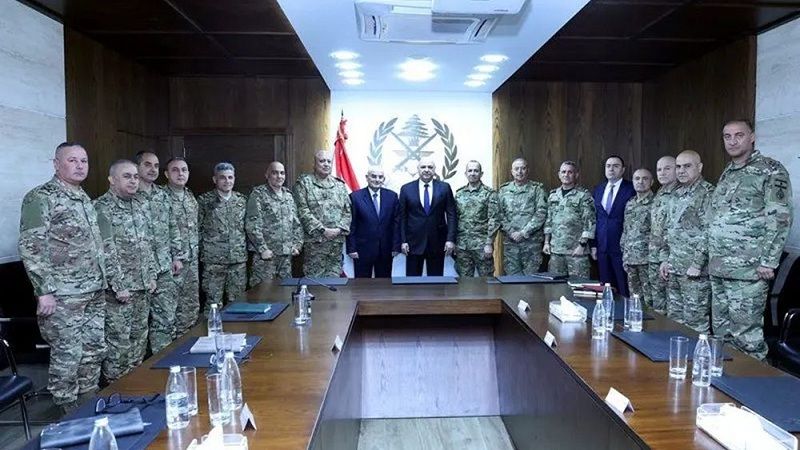

الرئيس عون بعد زيارة وزير الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة

الرئيس عون بعد زيارة وزير الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة  مؤسسة كهرباء لبنان: التغذية الكهربائية مستقرة والإجراءات مستمرة لضمان استمراريتها

مؤسسة كهرباء لبنان: التغذية الكهربائية مستقرة والإجراءات مستمرة لضمان استمراريتها  المؤتمر الشعبي اللبناني: الحملة على قائد الجيش مشبوهة وتصب في خانة ضرب السلم الأهلي

المؤتمر الشعبي اللبناني: الحملة على قائد الجيش مشبوهة وتصب في خانة ضرب السلم الأهلي  لبنان: مجلس النواب يمدّد ولايته سنتين بأكثرية 76 نائباً

لبنان: مجلس النواب يمدّد ولايته سنتين بأكثرية 76 نائباً