الثبات ـ لبنان

سيُحكى الكثير عن النصر والهزيمة. ذاك سيُصدّق المقاومة وآخر سيُصدّق الاحتلال. في خضمّ كُلّ هذا التشتيت والشك واليأس، ستقف كإنسان عادي وتسأل: من أصدّق؟ مَن ربح ومَن خسر؟ هل انتصرنا أم هُزمنا؟ أنت كإنسان ليس لك في العسكر والسياسة... مَن تصدّق؟

الدمار هائل ورائحة الموت في كُلّ مكان، لا أحد، لا أحد إطلاقاً، يُعجبهُ منظر بيته المُهدّم. لا أحد، يبتلع ذكرياته التي أُحرِقت مع البيت. كما أن براويز الدنيا لا تكفي لتعليق الصور ولا تعيد ميتاً من موته. لا شيء في العالم بإمكانه سدّ الفجوات التي تخلقها الحرب. إنها لا تصنع واقعاً جديداً فقط، بل تُغيّر معالم الحياة وتُبيد قصصاً وترفع الغطاء عن أشياء لم نكن نحب أن نراها يوماً.

الخسارة كبيرة، لا المادية ولا المعنوية، يُمكن تعويضها. إنها الحرب، لا شيء في العالم يُضاهي هكذا حدث فجاعة، فكُلّ حضارة الإنسان وتطوره واتزانه، تنهار، وتزول تلك القشرة الرقيقة على ما أخفاه، وينكشف كُلّ ما فيه من خوف وتعقيد ونزوع نحو الانهيار.

هذا في السياق الطبيعي لأيّ حرب، يحدث، فعندما تنتشر الجثث على الطرقات ويصير الموت مجانياً، ستشكّ كثيراً، سيُقال الكثير من حولك. إنّها من سمات الأزمنة العصيبة: الشكّ. الذي حدث ويحدث صعب، تشكّ حتّى في قميصك الذي ترتديه. العُنف الفجّ، أن تنزلق قدمك لليأس، أن تخاف وتفزع وتحمرّ عينَاك، أن ترفض وتحتجّ وتخاف وتكفر بكلّ شيء وتقول: على هؤلاء الشُّبّان عند حدود فلسطين الشمالية أن يبتعدوا، ألّا يقربونا، كُلّ ما يقولونه كذب، لا تُصدّقهم. صدّق رواية المُحتلّ، هؤلاء منبوذون، وجودهم مُخيف. يقولون صدّق، صورنا مقدّسة، نحن المنتصرون، بالقتل والمجازر والتدمير. سيُخاض الكثير في ميادين السياسة وسيُحكى لسنوات عما حدث في الأشهر الماضية، سيُخاض في التصديق والتكذيب وبالوهم والحقائق، ستُكال الاتهامات والمحاسبات، سيتسلل الشكّ واليقين إلى كُلّ نفس. هكذا يتغيّر العالم وتتغيّر الحياة، لا شيء يأتي من دون ثمن، وفي الحديث عن تغيير وجه الشرق الأوسط، أتعتقد أنت أن تبقى حياتك كمواطن فيه كما هي؟ من الوهم الاعتقاد بذلك.

كما أنهُ سيُحكى كثيراً عن النصر والهزيمة، ذاك سيُصدّق المقاومة وآخر سيُصدّق الاحتلال. سيتموضع الجمع في ميدان التصديق وتنفكّ ارتباطات عُقدت، وترتبط عُقد أخرى، فخلف أزيز الطائرات وصوت القذائف، ثمة الكثير من الكلام الذي يُحكى والكثير من السياسة التي تُستخدم. ثمّة فرق وجماعات تنبثق، وثمة فرق وجماعات أخرى تندثر وتختفي. ثمة من يريد أن يستحصل على مكاسب عبر هذا الموت المنتشر على جنبات الطريق. في خضمّ كُلّ هذا التشتيت والشك واليأس، ستقف كإنسان عادي وتسأل: من أصدّق؟ من ربح ومن خسر؟ هل انتصرنا أو هُزمنا؟ أنت كإنسان ليس لك في العسكر والسياسة وكيف تخاض الأمور على الأرض بشكل جدي، من تصدّق؟

إن العدوان الإسرائيلي على لبنان لم يكتف بأن يكون عدواناً تدميرياً وقاتلاً، بل كان عدواناً على الوعي كذلك، وقد أسهم في هذا العدوان الكثير من نخب المجتمع ومثقفيه، بل كانوا في بعض الأحيان أشدّ منه حمية وحماسة لأن يقولوا عن الاحتلال ما ليس فيه، أن يعطوه سيطرة وانتصاراً لم يتبناه هو نفسه. في الحقيقة هذه الوظيفة الخبيثة حدثت في كُلّ الحروب فلا جديد فيها، إنها من أهم وسائل السيطرة والعدوان: ما إن يبرز الاحتلال مخالبه، وتُسفك الدماء وتتصاعد أعمدة الدُخان وتسيل الدماء في الطرقات، حتّى تنبت في تلك الظروف أصوات، بعضها لشخصيات لم ترها من قبل، وتستغرب من أين جاءت، والبعض الآخر لشخصيات تعرفها، لكن تتساءل: مَن نفض الغبار عنها وأنزلها من فوق العلّية؟ إنها من سمات الأزمنة العصيبة، أن تسمع الكثير من الأصوات، الكثير من الخطابات والكثير من الكلمات. هُنا يأتي دور المثقف أو النخبوي، هُنا يتمّ توجيه الدفة إلى هزيمة أو انتصار. هنا يأتي دور من يستطيع اللعب على الكلام، من أجل دفعك إلى تصديق ما هو غير موجود، القادر على تحويل شيء من ماهية إلى أُخرى، قلب شيء رأساً على عقب، وضع الرأس مكان الأرجُل والعين مكان اليَد.

يعرفون بقلبهم العادي معنى الحرية، التي لا تحتاج معجماً ولا مباحث أو كتباً لتفسيرها

في خضمّ هذا التوحّش الذي يُمارس على دماغك، مَن تصدّق؟ ستصدّق من تشاء، ولن يغيّر كلامي في تصديقك شيئاً ربما تعدّني من الموهومين أيضاً، لكن عن نفسي، سأصدّق من دفع دمه وبيته أنهُ انتصر. سأُصدّق الناس الذين أعرفهم، سأصدّق الشباب الذين يشتبكون وحيدين والعالم فوقهم وأمامهم وعليهم. سأُصدّق مَن تحوم المُسيّرات والطائرات فوقه، واستخبارات العالم تتعقّب تحرّكاته، مَن اجتمع العالم كلّه على كسره... لكنهم ها هنا يقفون في أرضهم كشجر الزيتون في جنوب البِلاد. سأُصدّق الناس العاديين، الطبيعيين جداً، الذين صرخوا في عام 2000 «الحمد لله لتحررني»، والذين اجتمعوا على الطريق المهدّم والبيت المرمي على الرصيف بعد عدوان عام 2006 بأنهم اليوم كذلك في عام 2024 يعودون إلى قراهم وبيوتهم المهدّمة وضاحيتهم الجريحة... يلملمون أحزانهم ويرقصون، ترقص الحاجّة متمايلة ببساطتها على أنغام عودتها، ويترك الحاج عكّازه ويرقص معها كطفل، ويتحلق من حولهم الصغار وهم يرفعون الأعلام ويعانون من فرط حركة لن يعرفوا مصدرها. وتقول في نفسك، إنها فرحة الناس العاديين التي لا يُضاهيها شيء، لأن الوحشية التي مارسها الاحتلال بهذا الشكل على البقاع والجنوب والضاحية ومختلف المناطق، بهذه الدموية غير المسبوقة والتدمير الممنهج والانتقامي، غير مستغرب. هذا لبنان، ثمة شيء من الغيرة، شيء من التشفي والحسرة، هذا لبنان مستنقع وكابوس، يريدون تدمير معالمه حيث تهمس كل شجرة وكل حجر «أوهن من بيت العنكبوت».

الحزن كبير، الألم يحتاج سنوات من التشافي والتعافي. الآن ينتهي الحزن الجمعي ويتجه كُلّ شخص إلى حزنه الخاص. الآن الفرح والارتياح والحزن تعود إلى سياقاتها، إلى الناس العاديين، تعود لتكون أفراحاً وأحزاناً طبيعية، عادية، تعرف البرد الطبيعي والخوف الطبيعي والموت الطبيعي ربما، بغض النظر عن إرادات الطائرة والصاروخ والقاتل. الآن تتجه إلى الناس العاديين، هؤلاء الذين يعرفون الحقيقة، بغض النظر عما قاله صاحب ربطة العنق على شاشة ممولة أو في صحيفة تُريد كسر هذه الإرادة. الناس العاديون يعرفون لأنّهم ذاقوا طعم الظلم ومرارة الحرمان وتعب من أكل المشي حواف قدميه هرباً من الموت. هؤلاء العاديون يعرفون معنى الأرض ومفتاح الدار وخبز التنور تحت ظلال شجرة. يعرفون بقلبهم العادي معنى الحرية، التي لا تحتاج معجماً ولا مباحث أو كتباً لتفسيرها، بل تلك التي تُعرف بالغريزة أو الفطرة. أولئك بمستطاعهم أن يقولوا هذا نصر وتلك هزيمة، أصحاب البيت والألم، انظر إليهم، ماذا يقولون؟ تلك الحقيقة وحدها... لأنهم يعودون، كما دوماً.

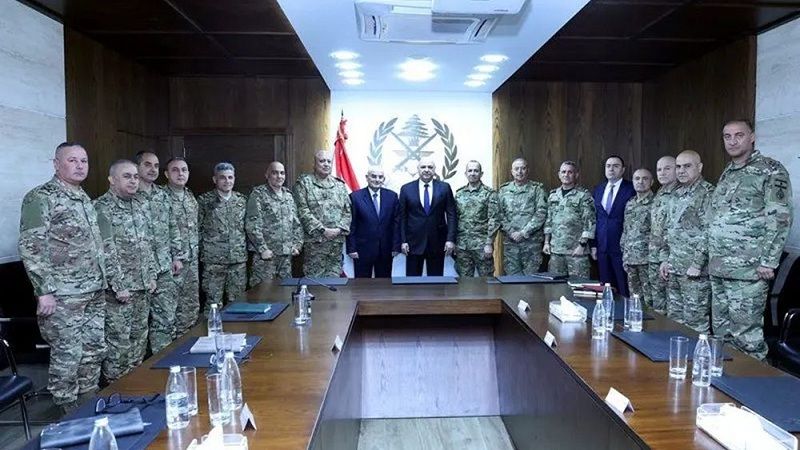

الرئيس عون بعد زيارة وزير الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة

الرئيس عون بعد زيارة وزير الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة  مؤسسة كهرباء لبنان: التغذية الكهربائية مستقرة والإجراءات مستمرة لضمان استمراريتها

مؤسسة كهرباء لبنان: التغذية الكهربائية مستقرة والإجراءات مستمرة لضمان استمراريتها  المؤتمر الشعبي اللبناني: الحملة على قائد الجيش مشبوهة وتصب في خانة ضرب السلم الأهلي

المؤتمر الشعبي اللبناني: الحملة على قائد الجيش مشبوهة وتصب في خانة ضرب السلم الأهلي  لبنان: مجلس النواب يمدّد ولايته سنتين بأكثرية 76 نائباً

لبنان: مجلس النواب يمدّد ولايته سنتين بأكثرية 76 نائباً