الثبات ـ لبنان

تقترب الحرب مع العدوّ الإسرائيلي من بلوغ شهرها الثاني ولا يزال «المنزل» في مستعمرات الشمال غير مأهولٍ. المستوطنون الذين تركوا «منازلهم» مهدَّدون بصواريخَ لم يُعلنْ عنها بعد رغم مرور كل هذا الوقت. كلّ هذا لم يمنع أن يكون الكلام عن الهزيمة في لبنان منتشراً على ألسن الكثير من المحللين السياسيين، والنخب، وعشّاق ساحة الشهداء. نتعلّم في الحرب دروساً لم نكن نعرفُها من قبل: عدم تصديق ما ينشره الإعلامُ العبريُّ مثلاً، كيفية التعاطي مع بعض المقالات على شاكلة أدب الفيكشن، وعنِ الخَبَل الذي يدفع المرء إلى التعاطي مع المستقبل انطلاقاً من لحظة الحاضر. ولربما هذا ما يبرّر وفرة المنجّمين على شاشة التلفزيون، والتعويل على هؤلاء المشعوذين بدلاً من الاجتهاد الذاتي والتزوّد بالنّقد. غير أنّ الخبل يلازمه الكسل بالضرورة.

خرج هشام حداد علينا على المنصّة التي تروّج للزمن الإسرائيليّ «بيروت تايم»

روى لنا دوستويفسكي في روايته «الأبله» عن ميشكين، الأمير الطيّب، الذي اتهم بالسذاجة والحُمق لأنّ تصرفاته المفرطة في الخير والتعاطف، اعتبرت حمقاء لا يقدم على فعلها سوى «الأبله». مع دوستويفسكي، نتعرّف إلى ميشكين، الأبله: هو أبله لأنّ في داخله براءة تحرّكه وتقوده، وتحُول بينه وبين «الخارج» العاصف والمعقَّد. من الأدب الروسي أيضاً، نجد شخصية «بلهاء» أخرى. بطلٌ أحمقٌ يجد متعةً في التحديق بسقف الغرفة طوال الوقت. قد يبدو الأمر مضحكاً للوهلة الأولى لكنه ليس كذلك. الروائي إيفان غونتشاروف كتب روايةً عنوانها مستمدّ من اسم بطلها «أبلوموف»؛ الرواية الأحبّ عند لينين. أبلوموف شخصٌ نبيلٌ ورقيقٌ، لكنّه كسولٌ على نحوٍ مخيف، يعتكفُ عن خوض التجارب ويِفضل عوضاً عن ذلك الاسترخاء على الأريكة والغوص عميقاً في النوم. سيُجتَرحُ من (اسم) أبلوموف لاحقاً مصطلح «الأبلوموفية» للإشارة إلى نزعة الكسل والبلادة التي يمتاز بهما بطل الرواية.

ثمّة ما هو مشترك في الروايتين رغم تباعد مسارات السرد ومصائر الأبطال. «أبله» دوستويفسكي و«أبلوموف» غوتشاروف بطلان مأساويان. لعنةُ الحُمق أو البلاهة تطاردهما لسببٍ معيّن. إنّهما شخصان نقيّان، نعثر في «داخل» كلٍّ منهما على مساحاتٍ فضفاضةٍ من النقاء والبراءة. غير أنّ «الخارج» ـــــ باعتباره العالم؛ العالم كمشقّة ومكابدة وعناء ــــــ استطاع تحويل النقيّ البريء إلى واهٍ وهزيل. هناك تعثر ما حدث: طرفان اصطدما ببعضهما البعض، ثمة هزيمة وقعت. يعجز الداخليُّ عن الانخراط مع الخارجيِّ، فتكون النتيجة عكس مصلحة المرء حتّى مهما تعمّد الانزواء، أو الانكفاء بنفسه بعيداً من ضوضاء العالم. في السياسة اللبنانية، إنّ مساراتِ الهزيمة والأبطالَ المهزومين هم على النقيض التام من الواقعيّة الأدبية، مع العلم أنّ السياسية، يُفترض، أنّها أعلى مستوى من مستويات الواقعية. عندما انتهت الأحداث الداميةُ التي حصلتْ في فلسطين عام 1948، كتب قسطنطين زريق كتابه «النكبة»، وصرنا نعرّف الإبادة التي حصلتْ آنذاك بالنكبة. بعد حدوث النكسة، أي الهزيمة العربية التي وقعتْ في 1967 وصرنا نعرِّفها بالنكسة، كتب صادق جلال العظم «النقد الذاتي بعد الهزيمة». من اشتغل نظرياً على الهزيمة، بدأ اجتهاده الفكريّ بعد حدوث الهزيمة وليس قبل وقوعها ولا في منتصف الحرب. بيد أنه في لبنان، يشبه الكلام عن الهزيمة قبل حدوثها، الإطناب. يشارك في مجلس العزاء هذا: شبابٌ يريدون إثارة انتباه أحد محرِّري منصّات البلاستيك. هناك واحدٌ يجلس على أريكته الوثيرة في عاصمة خليجية. هناك صحافيون وكتابٌ، منهم روائيون لطالما اعتادوا ممارسة الأدب، على شاكلة الشكلانيين الروس، باعتباره شأناً خاصاً وليس مرآة للواقع، لكن الحرب غيّرت آراءهم، فسخّروا أبطال رواياتهم للتعليل على «واقع» الهزيمة. على علماء النَحو إخبارنا كيف يمكن تصريف الكلام الذي يطال شيئاً لم يحدث، وما هي مكانته الإعرابية ووظيفته الدلالية. إذا كان الكلام عن الهزيمة مستنداً إلى دمار المنازل والخراب الفظيع للقرى، فهذا ثمنٌ من أثمان الحرب. يبقى أنّها حجّة واهية لتكريس الهزيمة على أنها واقعٌ مُتحققٌ، ذاك أنّ تلك القرى وتلك المنازل لم تكن معمّرة ولا موجودة من الأساس، لو لم يكن الانتصار نتيجة الحروب السابقة.

إنّ الحُمق أو البلاهة في السياسة اللبنانية، يقعان بدورهما على النقيض مما رسمه الأدب الواقعيّ الروسي. في المسار السرديِّ، نخلص لحظة انتهائنا من قراءة رواية الأبله أو أبلوموف، إلى أننا كنّا أمام شخصية تقع ضحية أفعالها. صفاء السلوك كان سبباً في زجها في خانة الحمق أو البلاهة. إذا كان أبلوموف وميشكين شخصين رقيقين استحالت رقتهما إلى نقمةٍ بدلاً من كونها نعمة، حيث البلاهة التي اتّسما بها كانت نتيجة رقتهما تلك، ففي السياسة اللبنانية، ثمّة من يكاد يكون مهزوماً بالفطرة، ويريد تحويل «الخارج» وفقاً لما يعتمل في «داخله». لا رقة «داخلية» عنده على غرار ميشكين وأبلوموف كي يهزمه «الخارج» ويحوله إلى أبله، الحال أنّ رغبته في تعميم هزيمته الداخليّة على ما يحيط به، والتعاطي معها بوصفها «حقيقة» حاضرة في الخارج، لهي ضربٌ من ضروب الخبل. هذا إن أردنا مراعاة السلم الأهليِّ والاستعاضة عن توصيف: الخيانة. فمن لا يتكلم إلا بالهزيمة التي لم تتحقّق حتى الآن، ويتعامل معها على طريقة التبشير ويخال أنه المبشِّر، إنّما هو يروّج للهزيمة ويطالب برفع العشرة كدعوةٍ إلى الاستسلام. إنه الخبَل إذن. والخبلُ هو العقل الفاسد. والمخبول هو المجنون غير البريء، الذي يطلق العنان لجنونٍ داخليِّ راغباً في تهشيم كل «خارجيّ» عنه. الكلام المنتشِر اليوم عند الساسة والنخب عن الهزيمة، لا يقترب من كونه كلاماً، عدا عن أنه المهزوم متمتماً؛ المخبول ممارساً للكلام، أو مردداً لكلامٍ وجب ترداده، وفي ذلك منفعةٌ وغايات تخصّ المكانة والوظائف، بالتالي انتصارٌ حيث الخلاص الفرديّ هذا هو أحد تجلياته. في الحالتين، نحن أمام حالةٍ من الكسل الذهنيّ عند المهزوم الذي يسوِّق للهزيمة؛ المخبول، حالة من الكسل الذهني على شاكلة الـ«أبلوموفية». و«الأبلوموفية» بالإضافة إلى كونها حالة الترهّل والتراخي، عندما تبلغ حالة النضوج تصل إلى التفرّج. والمتفرّج الكسول لا يُعوّل على رأيه، هذا إن كان لديه واحدٌ من صنعه ولم يستورده، فمن الأفضل لو يبقي أعينه باتجاه السقف بينما يتمدد على أريكته الوثيرة، محدِّقاً في الفراغ الذي يشبه الهاوية، تلك التي حذرنا نيتشه منها لأنها، أي الهاوية، ستحدِّقُ بنا في حال شططنا في التحديق بها. فالهزيمة التي يراد لها أن تكون متحققة، تصبو إلى الاعتراف بمزاجٍ شخصيٍّ لمن يقول لنا «إننا أمام هزيمة»، أو إنها التعبير عن رغباته الدفينة الداخلية أكثر ممّا هي توصيفٌ لما يحصل في الخارج. على أنّ الهزيمة إن حدثت عندما تنتهي الحرب، سيقف هؤلاء مع المنتصِر، عندها وداعاً لمرثيّات الهزيمة وللخطاب «الإنسانوي» اللاأيديولوجي الذي يتبنّوه الآن، وهذه بطبيعة الحال، من مزايا الـ«أبلوموفية». فأبلوموف عندما كان يعجزُ عن النوم، كان يفتش عن ذريعةٍ مثل افتعال مشاجرة مع خادمِه مُتهماً إيّاه بإفساد مزاجه، ثم يغُطُّ مجدداً في سُباته.

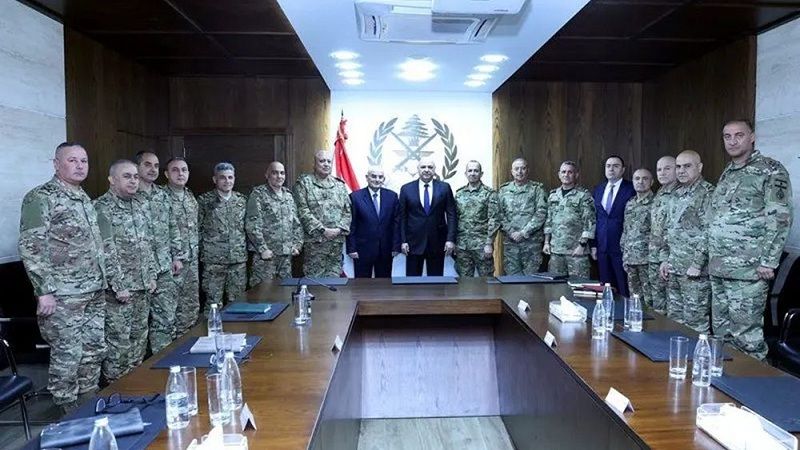

الرئيس عون بعد زيارة وزير الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة

الرئيس عون بعد زيارة وزير الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة  مؤسسة كهرباء لبنان: التغذية الكهربائية مستقرة والإجراءات مستمرة لضمان استمراريتها

مؤسسة كهرباء لبنان: التغذية الكهربائية مستقرة والإجراءات مستمرة لضمان استمراريتها  المؤتمر الشعبي اللبناني: الحملة على قائد الجيش مشبوهة وتصب في خانة ضرب السلم الأهلي

المؤتمر الشعبي اللبناني: الحملة على قائد الجيش مشبوهة وتصب في خانة ضرب السلم الأهلي  لبنان: مجلس النواب يمدّد ولايته سنتين بأكثرية 76 نائباً

لبنان: مجلس النواب يمدّد ولايته سنتين بأكثرية 76 نائباً